消費科学研究所

BLOG

繊維製品の品質トラブル原因究明

衣料・繊維製品

2023年6月16日

商品の品質トラブルはサプライチェーンの様々なシーンで発生します。

トラブルが発生するのは嫌なものですが、視点を変えると改善の機会と見ることができますし、消費者クレームの場合はしっかり原因究明をした上で事後対応することで、信頼を得ることも可能です。

ある意味、品質トラブルの原因究明は攻めの品質管理と言えるかも知れません。

今回は繊維製品で損傷や外観変化、汚染といった品質トラブルが発生した際の原因究明試験の流れをご紹介します。

品質トラブルの発生状況の確認

試験に入る前に、品質トラブルがどのような状況で発生したのかを可能な範囲で情報を収集します。

ここで得られた情報は試験後に原因の考察を行う際に重要になってきます。

観察(外観観察、拡大鏡観察、ブラックライト観察)

例えば繊維製品に汚れが付着している場合は

- 汚れは製品全体に付着しているか?もしくは部分的に付着しているのか?

- 部分的に付着している場合は特徴的な部位であるか?

- 汚染は生地の裏側でも見られるか?

- 汚染は染まっているのか?異物が繊維表面に固着しているのか?

- ブラックライト下で、特徴的な蛍光があるか?

等、製品に見られる特徴を様々な方法によって観察します。

経験豊富な試験員はこの観察の段階である程度、原因の予測をたてます。

分析機器による分析

蛍光X線分析装置や赤外分光光度計、原子吸光光度計などの分析機器を使用して、事故品に品質トラブルが発生した原因物質がないか確認を行います。

繊維製品の場合は必ず、発生箇所と正常箇所について測定を行い、違いがあるか確認を行っています。

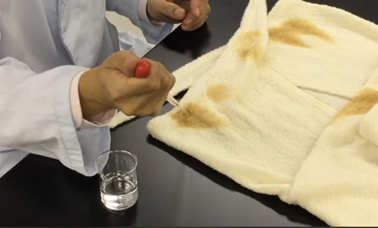

試薬による定性試験、洗浄試験

特定の試薬を用いて定性試験を行い、陽性反応を得ることでも原因物質の有無の確認を行います。

また、様々な処理液を用いて汚れに対して洗浄試験を行い、汚れの変化に応じて汚染物質の性質を知ることができます。

再現試験

ある程度原因が特定出来た場合は正常品を用いて事故品と同じような状態になるか再現試験を行います。

報告書作成

これまで行ってきた試験結果をまとめて総合的に判断を行い、考察を加えて報告書を作成します。

問題解決のために、消費科学研究所をご活用ください。

品質トラブルについて、取引先や消費者に原因について説明が必要な方

原因を特定して、改善に繋げたいと思っている方

ぜひ消費科学研究所にご相談ください。

担当者が試験の進め方や料金について説明させていただきます。

【関連動画】